鄧正來 中國社會科學季刊主編

摘要:本文從哈耶克不同時期所確立的不同核心概念出發,哈氏的社會理論建構過程進行了“時間”意義上的分析。就哈耶克社會理論的建構過程而言,最重要的就是那些構成他知識觀基礎的概念:“分立的個人知識”、“知道如何”的默會知識和“無知”;爲正是經由這些核心概念的引入和轉换,哈耶克實現了從“知”到 “無知”脈络上的知識觀的轉换,進而在這個基礎上實現了他的社會理論的兩個實質性命题的轉换:第一個命题是整體社會秩序是經由個人間的互動而達致的,它所試圖追究的問题是個人如何在“知”的情形下開始其行動並相互協調;换後的命题是整體社會秩序不僅是由個人間的互動達致的,而且更是由個人與表現爲一般性抽象結構的社會行爲規則間的互動而形成,它所試圖追究的問题是個人如何在“無知”的情形下進行其行動並應對這種“無知”。

.png)

在五十年代,準確地説是在六十年代,哈耶克的社會理論建構發生了根本性的變化,而就此點言之,最值得我們注意的是哈耶克從兩個路向出發的一系列概念的轉換,因爲正是透過這些概念的轉换,標示着哈耶克實質性社會理論的建構路徑的變化,標示着哈耶克原有的自生自發秩序題域中的具體問題的變化,也在更深刻的層面上意味着哈耶克知識觀和本體論的變化。

當然,最顯見的是從觀念向規則的轉换,正如羅遜(T.Lawson)所尖鋭指出的,哈耶克在大約六十年代建構其社會理論時所採用的術語發生了極大的變化,諸如“意見”(opinions)、“信念”(beliefs)、“理念”(ideas)、“態度”(attitudes)等術語開始爲“支配行動的規則”(rules that govern action)、“人們所遵循的規則”(rules people obey)等術語所替代。顯而易見,並不只是一種語義學上的簡單變化,而是反映了哈耶克在解釋社會世界時所使用的範疇和所依憑的知識觀的轉换,套用哈耶克本人的説法,這些概念的轉换意味着在關於社會行爲規則乃是客觀存在這様一種洞識與不願違背那些在行動中通常得到遵守的規則的傾向之間存在着某種内在關聯,而在關於事件遵循規律的信念與一種行動者“應當”在其行動中遵循社會行爲規則的感覺之間也存有某種内在聯繫。

從某種程度上來講,們必須承認羅遜在理論洞察方面的敏鋭力,然而極爲遗憾的是,羅遜並没有由此而做進一步的深究;而我認爲,哈耶克於此一層面的概念變化,恰恰是一種“表層的”或更確切地説是一種“結果性”的變化,因爲這一路向上的變化,實際上是由另一脈絡的概念變化而引發的,而這就是我所謂的哈耶克經由“無知”這個核心概念的引入而表現出來的從“知”意義上的“分立的個人知識”觀(在某種意義上也可以稱爲“明確知識”)到“無知”意義上的“默會知識”觀的直接轉化:諸如“知識”、“意見”、“信念”、“理念”等術語開始爲“無知”(ignorance)、“必然的無知”(necessary ignorance)、“不可避免的無知”(inevitable ignorance)等概念所替代。

爲此,同時也是出於邏輯的考慮,以爲有必要從哈耶克社會理論建構過程中此一更爲深刻的核心概念變化層面入手,對構成哈耶克社會理論發生變化的運思脈絡以及其間所含有的理論問題進行探究。

不容我們忽視的是,哈耶克從“知”到“無知”知識觀的轉换並不是一蹴而就的,其間還經歷了一個極爲重要的階段,亦即構成哈耶克社會理論建構過程的承前啓後的階段,而最能夠表現這個階段特徵的,是哈耶克在受到吉爾伯特·賴爾(Gillert Ryle)和邁克·博蘭尼(Michael Polanyi)的影響下所初步提出的“默會知識”(tacit knowledge)和“知道如何”(knowing how)的觀點。

一如上述,儘管哈耶克傾向於使用“關於特定時空下的情勢”這種含括了不同種類的個人知識的總稱而致使他未能明確洞見和闡明“默會知識”的重要意義,是他在此一時期已然初步意識到的以“知識種類”爲基礎的作爲一種技術的知識與作爲一種事實的知識間的差異,卻在一定意義上爲他於此後真正洞見的“默會知識”和“知道如何”的知識的重要意義開放出了某種可能性。

根據我個人的研讀,耶克乃是在一九五二年發表《感覺秩序》(The Sensory Order)時第一次通過明確徵引賴爾“知道如何”與“知道那個”的知識二分法而論及“默會知識”問題的,並且由此提出了他的社會理論。在我看來,一個相當重要的命題,亦即默會知識相對於其他知識的首位性命題,一如約翰·格雷(John Gray)所指出的,哈耶克的認識論在其整個學術生涯中都持之一貫。

理解哈耶克知識論立場的核心著作,即《感覺秩序》,是認識其政治理論一以貫之論辯的一個不可或缺的淵源。哈耶克的認識論立場的最佳總結,見之於他在著述中反覆强調的一個命題:關於人之理性和知識的不證自明的命題,乃是哈耶克所意味的人之心智的結構性限度(constitutional limitation),或者默會知識優位於理論知識。

在《感覺秩序》一書中,哈耶克透過此一命題試圖達致的目的,始終在於闡明和界定理解世界的理性這種力量的性質和限度,而哈耶克對這個問題的論證則顯見於他所提出的三種秩序的結構之中。

《感觉秩序》 圖源:豆瓣读书。

哈耶克所謂的三種秩序:一是“物理秩序”(the physical order),即經由對客體之間關係的精確或數理陳述而得到表達的世界,套用哈耶克的話説,“外部世界的物理秩序,或物理刺激因素,就我們眼下的目的而言,我們必須假設它是已知的,儘管我們關於它的知識,當然是非全涉的(imperfect)”;二是傳導刺激的神經纖維的“神經秩序”(the neural order),“儘管毋庸置疑是整個物理秩序的一部分,然而它的另一部分則不是能夠直接爲人所知的,而只能被重構”;三是“感覺秩序”(the sensory order),即作爲一種爲人們所感知的世界;哈耶克認爲,“感覺的思想或現象秩序(以及其他思想秩序)是可以直接爲人所知的,儘管我們關於它的知識在很大程度只是一種‘知道如何’而非一種‘知道那個’的知識,且儘管我們可能永遠没有能力通過分析而揭示出決定那個秩序的所有關係”。

當然,與哈耶克上述命題的關係而言,他在這些秩序結構中更爲關注的乃是上述第二與第三種秩序間的關係,因爲他論證説,思想或現象秩序乃是由大腦和神經系統回應刺激因素的生理過程而産生的,因此,神經秩序在很大程度上是一種“類分器官”(an apparatus of classification),經由決定神經系統中關係系統或刺激因素的方式而産生感覺和其他思想秩序。顯而易見,上述秩序間的關係頗有助於哈耶克説明這種默會知識的性質。

首先,就這種默會知識而言,行動者並不需要“有意識”地去獲致它,因爲他們已經擁有了它:他們在生活和學習的過程中已然掌握了在社會中生活和遵循社會行爲規則的技術,亦即已然掌握了“知道如何”這種默會的知識。正是默會知識與感覺秩序之間所具有的這種内在關係,導致哈耶克得出結論説,人之心智本身乃是一種社會和文化構成的産物,它無力使自身與那些使它進行分類的規則相分離,這即是説,心智的構成性規則始終高於對心智本身的理解,也因此它“絶不能充分解釋其本身的運作”。

其次,一如上述,每個個人所感知的秩序都與默會知識有着内在的關係,而這種作爲毋須明言阐釋的知識的默會知識爲人們在各種情形中行事提供了一種一以貫之的指導。這種知識乃是獨立於理性,通過學習和闡釋的經驗、最基本的是通過那種由諸如家庭這類制度傳承下來的文化傳統所提供的。哈耶克經由把他此前所主張的理論知識以分立的個人知識爲背景的觀點,他此時從赖爾那裏繼承來的關於“知道那個”的知識源出於“知道如何”的知識的觀點相結合,主張“明確”或“有意識”的知識植根於最初由文化傳統形成的默會知識之中。他的這一洞見導使他認爲這種“知道如何”的默會知識並不是由形式制度儲存和傳播的,而是隱含於社會的非正式的制度網絡(informal institutional network)之中的,而處於這種網絡核心位置的便是人們遵循但並不知道其結果的一般社會行爲規則。

最後,説這種“知道如何”的默會知識隱含於文化傳統之中,但文化傳統並不决定默會知識的具體内容,因爲由個人擁有的默會知識乃是一種高度個人化的知識,者説它是相當依附於“知道者”本人的;這種知識所反映的是作爲一個人感覺的他個人所處的環境,而這種反映是獨特的,從而也只在一個相當有限的程度上是可以傳播的。因此,默會知識乃是一種實踐性知識,一種“能確使有機體持續存在”的知識,與個人關於對事件的回應如何影響生存的感覺相關的,而且也是由這種感覺形成的。哈耶克此一研究進路的意義在於,們作爲個人的所作所爲乃是與我們關於生存之習慣性認知緊密相關的;再者,“知道如何”遵循社會行爲規則的行動者,毋需而且不用知道隱含於這些規則本身之中的一系列事實。

在這裏,我們又看到了吉爾伯特·赖爾對哈耶克的影響,爲賴爾在一九四五年亞里士多德哲學學會所發表的<道如何與知道那個>的主席演講中指出,“知道一項規則…並不像擁有一些額外信息,而是能夠踐履某一智識上的作用[或運作]”;這即是説,知道一項規則免除了增加“一些額外信息”的必要性,换言之,儘管遵循一項規則的行動者確實擁有了更多知識(就他們是該項規則更富技術的運用者而言,他們在更深的層面上知道了“如何”),但是關鍵之處卻在於他們並没有因此而增加任何關於“那個”的知識。

當然,我們於此也發見了博蘭尼在《個人知識》(Personal Knowledge)這一名著中所提出的關於“默會知識”的理論對哈耶克的影響,而最爲明顯的影響就表現在哈耶克對其原有觀點的修正並得出知識在本質上是實踐性的知識的論断,以及表現在哈耶克對博蘭尼下述觀點的明確運用,即我們所運用的大量知識都具有默會性質,所以我們知道的要比我們能用語言表達的多。

經由上述分析,我們可以發現,在關於默會知識首位性的命題中,哈耶克還經由宣稱大多數知識必定储存或體現於那些支配行動和觀念的社會行爲規則之中而對實践在建構人類知識中的首要性做出了預設,這實是因爲他認爲,默會知識在根本上乃是一種實踐性的知識,正如畢杜斯(William N. Butos)對哈耶克的知識觀所做的較爲明確的總結:哈耶克頭腦中的那種知識,要比那些被納入主流經濟學模式的典型知識寬泛得多:除了價格、數量和價格預期以外,它還意指可爲個人所運用的各種各様的實踐性知識,以及那些在很大程度上是關於行爲的一般性規則、傳統和社會習俗的默會知識。當然,在我看來,格雷的評價更爲確切:

我們可以説,哈耶克的著述表明他把吉爾伯特·赖爾所謂的“知道如何”、邁克·博蘭尼所謂的默會知識、邁克·奥克蕭特(Michael Oakeshott)所謂的傳統知識等都視作我們所有知識的淵源。正是在這個意義上——認爲知識的品格在根本上是實踐性的——我們可以説哈耶克贊同這様一個命題,即實踐在人類知識的建構過程中具有首要性。這並不意味着哈耶克對理論建構事業的輕視,而是他把我們對實踐性知識的理論重構視作必然不是全涉的。

《个人知识》 圖源:豆瓣读书。

儘管哈耶克經由“默會知識”這個核心概念的引入而提出的默會知識首位性的命題以及其間隱含的實踐在知識建構中具有首要性的預設,都表明了他對默會知識的承認,但是我們必须指出,對於哈耶克的社會理論建構而言,他的這個命題還只是一個初步命題,因爲他關於默會知識的洞識,在他爲回答社會秩序如何創建並維續自身這個問題而必须展開的關於知識的發現和傳播方面的討論過程中並没有發生任何作用;再者,哈耶克於此還只是直接採納博蘭尼和赖爾的觀點而未能在根本上超越他們關於知識的個人性質和知識型構的生理性質的觀點,而這最爲明確地表現在他未能洞識默會知識的可能路徑而對儲存和傳播甚至協調不同的個人知識的社會行爲規則做出進一步探究。

然而我們無論如何還是必須承認,哈耶克經由“知道如何”的默會知識這個概念的確立而提出的上述命題及其預設依舊爲哈耶克的社會理論真正建構展開了一系列可能性。

首先,對“知道如何”與“知道那個”的知識進行區别的重要意義,乃在於哈耶克把“默會知識”這個概念變成了某種信念,進而確立了它在性質上與非默會知識的不同。正是在這裏,哈耶克已然從知識的存在狀態轉向了對知識性質的審視:他從“知識種類”的可能性中探及了知識在性質上的區别而非僅僅在量或類上的區别,而這反過來又使他關於“知識種類”的主張具有了開放理論問題的實質性意義。與非默會的知識完全不同,“知道如何”的默會知識提出了這様一種可能性,即行動者或許以默會的方式知道事物並以默會的方式遵循規則。這需要指出的是,“默會”這個術語通常所意指的是某些東西被理解而毋需被陳述,因此這個術語所强調的毋寧是知道對象的方式,而不是陳述知道對象的能力。正如哈耶克徵引賴爾的觀點所指出的,“知道如何”乃存在於根據規則行事的方式之中,而就這些規則而言,人們雖説可能有能力發現它們,但卻不用爲了遵循它們而必須有能力去陳述它們。

更爲重要的是,這種默會知識還爲哈耶克最終進入並確立他的“無知”立場提供了某種可能性:由於我們的知識在很大程度上是默會知識,由於我們知道的要比我們能陳述的多,而且由於調整我們行爲和感覺的社會行爲規則以及那些支配我們的規則歸根到底都處於聞釋不及的狀態,所以在某些情勢下,我們就可能只擁有極爲有限的知識甚或没有知識,也就是説我們有可能是無知的。一如前述,探究行動者如何根據溝通性知識來協調他們之間的互動是一回事,而探究行動者如何在無知的狀況下始動其行動並相互協調則完全是另一回事,因此,哈耶克就必须從“知”意義上的知識觀向“無知”意義上的知識觀進行轉换。

其次,與上述進入“無知”意義上的知識觀的可能性相關的是,哈耶克經由“默會知識”這一概念而確立的關於默會知識首位性的重要命題,還爲他切實進入社會理論更深層面的題域提供了某種可能性。

一如上述,哈耶克所持有的“分立的個人知識”觀和方法論上的個人主義進路不僅使他對社會的異質性保有着高度的警醒,而且還使他認識到不同的行動者在不同的情形和環境中會擁有不同量的知識。然而,在這些知識當中,重要的並不是“知道那個”的非默會知識而是“知道如何”的默會知識,而這種默會知識卻顯然不是哈耶克在此前所宣稱的作爲發現和傳播知識的機制的電信系統(即價格體系)所能儲存、發現和傳播的。

因此,如果在社會秩序自生自發過程中傳播並發揮作用的大量默會知識並不能由電信系統作爲傳承中介,那麽就會産生下述兩個極具重要意義的可能性:第一,哈耶克的這一認識有可能否定他本人就電信系統之作用和效用所做的誇張性主張,因爲大量的默會知識並不是由電信系統發現、傳播和儲存的;第二,哈耶克關於電信系統有限作用的這個可能的認識,有可能從肯定性的路向上激勵他對其他增進這種知識發現、傳播和儲存的機制做出進一步的追究;一如我們所見,哈耶克此後的研究漸漸使他洞見到了承載集體智慧或知識的社會行爲規則的重要意義並由此真正確立起他的社會理論。

我個人以爲,理解哈耶克於五十年代只是提出“默會知識首位性”的初步命題,以及這一命題爲哈耶克社會理論的發展開放出了一系列可能性這一點,極爲重要,因爲哈耶克關於默會知識首位性的命題的真正確立,實是與他在一九六○年發表的《自由秩序原理》著作中開始創建的“無知觀”以及由此而引發的實質性社會理論的推進緊密勾連在一起的。

眾所周知,哈耶克只是到了一九六○年發表《自由秩序原理》一書而且更爲重要的是一九六二年發表<規則,認知和可知性>這篇著名論文的時候,才開始將博蘭尼和賴爾關於“知道如何”的默會知識觀引入進了他自己的社會理論發展脈絡之中。哈耶克在<規則、認知和可知性>一文中以言説者、騎自行車者、手藝人、滑雪者等作爲範例,以説明行動者在知道如何方面的“知”然卻同時在知道那個方面的“無知”,正如哈耶克引撒比阿(Edward Sapir)所指出的,“我們將視作出發點的最爲顯著的現象事例,乃是小孩以符合語法規則和習慣語的方式運用語言的能力,然而這些語法規則和習慣語則是他們所完全不意識的”;由此出發,哈耶克更爲明確地指出,“上述現象乃是一種極爲寬泛的現象,而且含括了我們所謂的所有的技術。手藝人或運動員的技術在英語中這種技術被稱作‘知道如何’——雕刻,騎自行車,滑雪或打繩結等,都屬於這一範疇。”

哈耶克列舉這些範例的深刻含義乃在於指出,在社會經濟生活中,有許多現象是個人行動者無從聞明、並不知道也不可能知道的,正如他所言的,“這些技術的特徵就是我們通常無力明確(以語言方式)陳述其間所隱含的行事方式”。

《致命的自负》 圖源:豆瓣读书。

然而值得我們注意的是,此一層面的“不知道”並不會防阻行動者採取行動,因爲他們知道如何遵循社會行爲規則和如何行事。哈耶克在《致命的自負》一書中對此一觀點給出了總結性的評論:

遵守行爲規則與知道一些東西,二者之間存在一種差異。這種差異已由各種各様的人物以各種各様的方式予以指出。例如,吉爾伯特·赖爾就曾在“知道如何”與“知道那個”之間作出區分。遵守行爲準則的習慣,迥然不同於知道自己的行爲將産生某種效果。應該根據它的本來面目來看待這種行爲。事實上,它是一種技能,人們借此使自己與一種模式相適應乃至相融合。對於這種模式的存在,人們可能很少知曉;對於它的效果,人們可能也不得而知。儘管不能解釋或者描述,多數的人畢竟可以認識幾種不同的行爲模式並使自己與之相適應。所以,一個人對已知的事件如何反應,決不必然地由關於自己行爲效果的知識來決定,因爲我們經常不具備而且也無法具備這種知識。既然我們無法具備這種知識,那就幾乎不存在甚麽合理的理由要求我們擁有它;事實上,如果我們的所作所爲真的全都只聽命於我們就這種效果所擁有的有限知識,我們恐怕會變得更加貧窮。

顯而易見,哈耶克在一九六○年以後關於知識論題的討論中,不僅没有忽略知識的分散性質,而且還在社會理論强調社會行爲規則的脈絡上增加了知識的默會性質,因爲哈耶克對默會知識和以默會方式遵循的社會行爲規則的探究,並未停止在類似於騎自行車或言説一種語言這様一些物理性的行動(physical acts)層面。

儘管哈耶克仍然認爲“知識只會作爲個人的知識而存在,所謂整個社會的知識,只是一種比喻而已。所有個人的知識(the Knowledge of all the individuals)的總和,絶不是作爲一種整合過的整體知識(an integrated whole)而存在的”,但是需要我們注意的是他又緊接着强調指出,“這種所有個人的知識的確存在,但卻是以分散的、不完全的、有時甚至是彼此衝突的信念的形式散存於個人之間的,因此我們如何能夠做到人人都從此種知識中獲益,便成了一個我們必須正視的大問題。”

正是哈耶克於此處所説的“一個我們必須正視的大問題”以及他對這個問題的回答,表明哈耶克不僅超越了他自己在《感覺秩序》一書中的觀點,而且也超越了像博蘭尼和賴爾這様一些主要關注生理性行動或實踐方式的思想家,因爲哈耶克經由此而把探究的範圍擴大到了諸如工作活動、文化傳統、制度或社會行爲規則等這様一些社會活動題域。因此,我個人以爲,哈耶克透過這個“大問題”的設定和回答而將默會知識擴展到這些社會題域之中,實是他的社會理論的真正原創性之所在。

.png)

根據上文的分析,我們可以發現,哈耶克主要在賴爾和博蘭尼等論者的影響下,經由“知道如何”這種默會知識概念的引入才有可能於六十年代開始考慮一種允許他將知識、默會知識、無知、規則和電信系統等論題結合進他對自生自發秩序發展過程的闡釋之中的極爲繁複的社會理論,進而才有可能使他原本受“知”意義上的知識觀支配的社會理論發生實質性的變化。

當然,一如上述,哈耶克於社會理論建構方面的變化,最主要的是通過確立“無知”這個核心概念,亦即通過確立那個被《時間與無知的經濟學》一書的作者狄斯高(Gerald P .O'Driscoll, Jr.)和尼索(Mario J. Rizzo)看來極爲重要的“不可知”(the unknowable)或“根本無知”(radical ignorance)的觀點而予以實現的,因爲正是“無知”這一概念的引入才有可能使所謂行動者理性有限的觀念具有真實意義,並使真實的社會行爲規則得以獨立於行動者對它們的辯識而存在,而這種境況則是哈耶克於此前所採取的那種關於社會乃由行動者的觀念構成的“知”意義上的知識觀所無法理解的,也不可能觸及的。

伯里(Norman P.Barry)對哈耶克的社會理論所做的下述評論頗爲正確,即“構成哈耶克社會哲學之全部基礎,乃是一種關於知識的理論。此一理論最爲重要的特徵乃是哈耶克對人之無知的强調”,當然,這一精彩的評論只是相對於哈耶克於一九六○年以後的研究才是確切的。

在一九六○年以前,儘管哈耶克意識到了“默會知識”的重要意義而且這種“默會知識”的洞見還開放出了一系列頗具意義的可能性,但是哈耶克卻並未明確討論過無知問題;只是自一九六○年發表《自由秩序原理》以後,哈耶克才愈來愈强調無知的重要意義,而在不同形式的無知當中,他所强調的最爲重要的無知形式便是那種“必然無知”,正如哈耶克在《自由秩序原理》第二章開篇所指出的,

蘇格拉底認爲,承認我們的無知(ignorance),乃是開智啓慧之母。蘇氏的此一名言對於我們理解和認識社會有着深刻的意義,甚至可以説是我們理解社會的首要條件;我們漸漸認識到,人對於諸多有助於實現其目標的力量往往處於必然的無知(necessary ignorance)狀態。社會生活之所以能夠給人以益處,大多基於如下的事實,即個人能從其所未認識到的其他人的知識中獲益;這一狀況在較爲發達的社會中尤爲明顯。我們因此可以説,文明始於個人在追求其目標時能夠使用較其本人所擁有的更多的知識,始於個人能夠從其本人並不擁有的知識中獲益並超越其無知的限度。

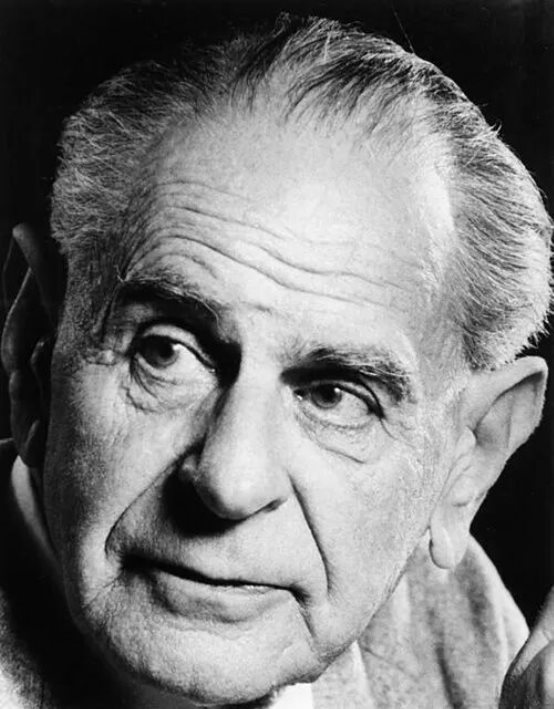

到一九六四年,哈耶克在一篇紀念波普爾(Karl Popper)的著名論文<複雜現象的理論>中更加明確地指出,爲了反對“科學主義”所産生的誤導影響,人們應當更加認真地對待無知,一如他在此文專門討論“無知的重要性”的第九部分中所指出的,

因科學的成功實現而産生的極大富足中,那些限制我們關於事實的知識的各種情勢,以及由此形成的施加於理論知識運用的疆界,爲人們在相當程度上忽略了,這或許是極自然的事情。然而,現在已完全是我們更加認真對待我們的無知的時候了。正如波普爾和其他人所指出的,“我們對這個世界了解得越多,我們習得的東西越多,我們對我們所不知道的東西的知識——亦即我們對我們無知的知識——也會更有意識,更加具體且越發明確。”在許多領域中,我們已學到了足夠多的東西使我們知道我們無力知道我們在充分解釋這些現象時所必須擁有的一切知識。

卡尔·波普尔 圖源:维基百科。

對於哈耶克來講,知識在傳統上一直是以標示人之理性的力量的方式而加以討論的,而這一點在十七世紀以笛卡爾(René Descartes)等人爲代表的法國唯理主義哲學中獲得了最爲充分的表達。哈耶克對此一過程中的一個事實極爲不滿,即一方面“明確知識”在數世紀中得到了無數學者的廣泛關注,然而無知卻只得到了極少論者的關注。哈耶克認爲,正是這様一個以科學主義爲標榜的“理性時代”,通過掩蓋無知的重要作用而誤導了此後數代的社會科學思想家,並且導致了政治上和知識上的兩重不幸。哈耶克指出,

人對於文明運行所賴以爲基的諸多因素往往處於不可避免的無知狀態,然而這一基本事實卻始終未引起人們的關注。但是值得我們注意的是,儘管以完全知識(perfect knowledge)預設爲基礎而展開的關於道德問題或社會問題的討論,作爲一種初步的邏輯探究,偶爾也會起些作用,然而欲圖用它們來解釋真實世界,那麽我們就必须承認,它們的作用實在是微乎其微。這裏的根本問題乃在於這様一個“實際困難”,即我們的知識在事實上遠非完全。科學家傾向於强調我們確知的東西,這可能是極爲自然的事情;但是在社會领域中,卻往往是那些並不爲我們所知的東西更具有重要意義,因此在研究社會的過程中採取科學家那種强調已知之物的取向,很可能會導致極具誤導性的結果。

更爲具體地説,按照哈耶克的觀點,由這種“理性時代”導致的政治後果之所以是不幸的,乃是因爲它致使一些人相信人之理性創造了社會,進而人也因此有能力依照其有意識的設計去改造和革新社會,甚至導引人們推行革命政治;而由它導致的知識後果之所以也是不幸的,乃是因爲人因此而無法理解那些由無知作爲其基礎的社會行爲規則和非正式制度的運作或者這些規則和制度植根於其間的社會文化網絡結構,一如哈耶克所宣稱的,

人往往會對其知識的增長感到自豪和得意。但是不容我們忽視的是,在知識增長的同時,作爲人自身創造的結果,對於人有意識的行動會産生重要影響的人的有意識知識的局限、從而也是人的無知範圍,亦會不断地增加和擴大。…人類的知識愈多,那麽每一個個人的心智從中所能汲取的知識份額亦就愈小。我們的文明程度愈高,那麽每一個個人對文明運行所依憑的事實亦就一定知之愈少。知識的分工特性(division of knowledge),當會擴大個人的必然無知的範圍,亦即使個人對這種知識中的大部分知識必然處於無知的狀態。

如果社會科學家不承認或不意識行動者所具有的這種“必然無知“類型,那麽他們就會超向於誇大他們的心智能力,試圖在完全認識的基礎上採取干預措施以“規範”社會經濟秩序,或者在根本無視社會理論内在限度的前提下對這種知識完全不及的社會日常生活進行所謂的“文化批判”,或者按照另一種經由審慎設計的社會經濟秩序類型來改造既有的社會經濟秩序。

從另一方面來看,哈耶克於六十年代以後所提出的“無知”這一深刻概念,也爲他的自由主義社會理論的發展提供了一個崭新的轉折點,亦即哈耶克開始從行動者的無知角度主張自由,换言之,哈耶克對於自由正當性的主要諭證所依據的,是所有的行動者對於他們大多數目的和福利之實現所依憑的各種各様的因素都具有必然的無知。哈耶克在《自由秩序原理》一書中指出,“主張個人自由的依據,主要在於承認所有的人對於實現其目的及福利所賴以爲基礎的眾多因素,都存有不可避免的無知(inevitable ignorance)……我們之所以需要自由,乃是因為我們經由學習而知道,我們可以從中期望獲致實現我們諸多目標的機會”;當然,哈耶克在一九六二年進一步指出,“我在晚近的一部著作中力圖表明,個人自由(personal freedom)之所以如此重要的终極原因,乃是人們對於大多數決定所有其他人的行爲的情势存在着不可避免的無知,而這些其他人的行爲則是我們得以不断從中獲得助益的淵源。”

《自由秩序原理》書影,圖源:360百科。

但是值得我們注意的是,從無知的角度主張自由的邏輯,並不意味着由於我們的知識極端有限,所以它支持一種允許人們在生活中進行各種嘗試的自由社會秩序,而毋寧意味着一種自由的社會秩序允許我們運用我們並不知道(甚至永遠不會知道)或無力陳述自己擁有的那種知識,因為自由的社會秩序在爲不可預見者或不可預测者提供空間方面甚重要,而任何中央集權的社會秩序由於只依赖於那種明確的知議而必然只能運用散存於社會之中的一小部分知識,因此,否棄個人自由和按照某種有意識的設計安排或改造社會,或許會給人們带來某些裨益,但是它們更可能被證明是一種災難。

哈耶克所講的“無知”的涵義極爲繁複,遠非只是意指一般意義上的那種缺乏知識的狀態,它實際上還包括着各種各様的複雜状態。當然,我們能夠宣稱行動者始終是有知的,因為在他們始終知道“如何”遵循社會行爲規則的意義上講,他們從來就不是無知的;而且根據哈耶克關於社會行爲規則乃是社會集合智慧的體現的觀點,我們也同様能夠因社會行爲規則允許行動者獲致“如何”行事的知識而宣稱他們始終是有知的,因為如果行動者不具有關於社會行爲規則的知識,那麽他們就將無從行事。因此,從上述兩個意義上講,我們都可以説行動者是有知的而從來不是無知的。然而,這只是事實的一部分,尚有許多方面尤其是無知的方面未能探及。就此而論,我們需要就行動者對甚麽東西是無知的問題進行追問,這即是所謂“無知的對象”問題,然而僅對行動者對甚麽東西是無知的問題進行追問,尚不能使我們探知行動者所處的無知狀態的性質問題,因為一如我們所知,儘管一個行動者因並不擁有必需的知識而處於的那種無知狀態能夠在一合理的時間期限中以某種付出爲代價而得到克服,但是一個行動者至少因對未來處於無知或其行動的非意圖後果處於無知的那種所謂的“必然無知”狀態卻是根本無從克服的,而只能應對。這也就是説,它們是兩種截然不同性質的無知。

當然,上文所述的“無知對象”和“無知性質”的問題雖説意義不同,但卻也是緊密勾連無法簡單割裂的,因此我將把它們結合起來一起討論,而側重點則在於“無知性質”方面。與此同時,正如哈耶克所言,“我們必須承認,要對無知展開分析,實是一項極爲棘手的工作”,但就本文的研究而言,在我個人看來,我們在理解哈耶克本人的無知觀的方面將遭遇更大的困難,這不僅是因為對無知的分析相當棘手,而且更是因為哈耶克本人關於無知的論述相當繁複和分散。然而無論如何,只要我們欲對哈耶克所指出的那些能使行動者克服或應對這些無知狀態的機制或制度進行理解,那麽我們就必須首先對哈耶克所説的行動者力圖應對或克服的“無知”這種東西做出進一步的釐定和解析。我個人以爲,哈耶克關於行動者的無知性質問題的觀點,一如前述可以被歸納爲他對無知在性質上的兩分觀:一種無知被認爲是可以克服的,另一種無知則被認爲是無從克服而只能應對的;前者乃是一種“一般的無知”;而後者則是哈耶克所謂的“必然無知”。對此,我們可以比較詳盡地闡釋如下。

一方面,行動者對於其開始某種特定行動所必需的知識範圍是無知的,亦即他們對許多特定事實是無知的。顯而易見,這種無知與哈耶克此前所主張的關於“特定時空下的情勢的知識”的觀點有着某種内在的發展關聯,因為這種無知主要源出於那些開始某種特定行動所必需的關於事實的知識量,進而也更源出於行動者採取行動時所處的特定的時空位置,儘管這種無知與行動者對其行動的非意圖後果的無知以及知識的默會性質緊密相關,但是它在基本的意義上仍须與其所必需的關於事實的知識量和特定時空位置相複合而成。正如哈耶克所明確指出的,

易言之,作為文明社會成員的人在追求個人目的方面,之所以比脱離了社會而獨自生活的人更能成功,其部分原因是文明能使他們不斷地從其作為個人並不擁有的知識中獲益,而另一部分原因則是每一個個人對其特殊的知識的運用,本身就會對他人實現他們的目的有助益,儘管他並不認識這些人。所有的社會活動爲了能向我們提供我們經由學習而不斷期待的物事,就必須持續不断地與某些事實相調適,而正是這些特定的事實,我們知之甚少。

然而需要指出的是,這種關於知識範圍的無知或者“一般的無知”,並不是不可超越和克服的,而是一如上述,是有可能爲特定的行動者在一合理的期間以某種付出爲代價而得到克服的;因此,在哈耶克的社會理論建構過程中,這種一般的無知並不具有根本的意義。

另一方面,行動者對於其開始行動時所遵循的社會行爲規則處於“部分”的無知狀態,而這種無知狀態則是與下述兩個事實緊密相關的:首先,哈耶克指出,“我們在行動中預設並運用的許多‘純粹習慣’(mere habits)和所謂‘無意義的制度’(meaningless institutions),乃是我們實現目的的基本條件;當然,它們也是社會做出的成功調適的一部分,它們一方面經常爲人們所改進,而另一方面它們又是人們能夠實現多少成就所賴以爲據的基本條件。…我們的發展一刻也不能不以它們爲基礎”,但是,一般行動者對於因這些“純粹習慣”和“無意義的制度”得到遵循而對其本人的目的的實現以及因此而給社會所带來的助益卻是無知的;也正因為此,哈耶克反覆强調説,我們儘管傾向於服從非設計的規則和約定慣例,而它們的重要性和意義卻是我們在很大程度上並不理解的,而且“人對於其努力的成功在多大程度上決定於他所遵循的連他自己都没意識到的那種習慣,通常也是無知的”。

其次,一般行動者對於他們在行動時所選擇遵循的社會行爲規則中所隱含的大量知識也是無知的,亦即在“知道那個“方面的無知。一如前述,在哈耶克那裏,存在於社會秩序中的知識整體,不僅無法被集合在一個地方,而且也無法爲單個行動者所完全掌握,因為這種知識不只是分散的,更是一種爲“社會“所知道的知識,“我們還擁有許多其他工具(tools,此處採用該詞的最寬泛的意義);這些工具乃是人類經悠久嵗月而逐渐發展形成的産物,而且通過對它們的運用,我們才得以應對我們周遭的環境”。可見,這裏所言的知識已遠遠超越了個人意義上的勞動分工和知識分立的問題,因為它還意味着,這種知識乃是承載於那些個人並不意識到其價值甚至存在的表現爲社會行爲規則的某種特定時空的制度性結構之中的,而且也只在這個層面上被整合在一起。

哈耶克(左)獲1974年諾貝爾經濟學獎演講,圖源:搜狗百科。

也正是在這個意義上,哈耶克指出,行動者既意識不到這種知識,也不宣傳這種知識,而這不僅意味着其他人對這種知識仍處於無知狀態,而且還意味着不存在可以克服這種無知状態的手段,這是因為“文明是人的行動的産物,更準確地説,是數百代人的行動的産物。然而這並不意味着文明是人之設計(design)的産物,甚至更不意味着人知道文明功用或其生生不息之存續所依憑的所有基礎性條件”;這即是説,行動者因並不知道導使型構這些社會規則的整個進化歷史而對這些以傳統的形式傳播下來的社會行爲規則所承載的社會知識處於必然的無知狀態。哈耶克在六十年代對他自己的這一深刻洞見做了極爲精彩的總結:

指導個人行動的有意識的知識(conscious knowledge),只是使其個人能夠達致其目標的諸多條件的一部分。對於這個問題,我們须從下述兩個重要方面加以認識。首先,事實上,人的心智本身就是人生活成長於其間的文明的産物,而且人的心智對於構成其自身的大部分經驗並不意識—這些經驗通過將人的心智融合於文明之構成要素的習慣、習俗、語言和道德信念之中而對它發生影響.因此,其次,我們可以更進一步指出,任何爲個人心智有意識把握的知識,都只是特定時間有助於其行動成功的知識的一小部分。如果我們對他人所擁有的知識在多大程度上構成了我們成功實現我們個人目標的基本條件這個問題進行反思,那麽我們就會發現,我們對於我們行動的結果所赖以爲基礎的環境極其無知,而且這種無知的程度甚至會使我們自己都感到驚詫。

至此,我們的論辩完全是立基於下述不爭的假設(assumption)之上的,即我們在事實上無力阐釋全部支配我們觀念和行動的規則。我們仍必須考慮這様一個問題,即人們是否可以想像我們當有能力以語言的方式描述所有(或者至少是我們喜歡的任何一項)規則,或者心智活動是否必须始終受某些我們在原則上無力闡釋的規則的指導.如果結果表明人們基本上不可能陳述或傳播支配我們行動的全部規則...,那麽這就意味着我們可能的明確知識的内在限度,而且尤其意味着充分解釋我們自己的複雜心智的不可能性。

[或者説,有意識的明確知識必须被設定爲受着]這様一些規則的調整或支配,但這些規則不能夠反過來是有意識的——通過一種“超意識的機制”[或者一如哈耶克有時傾向於稱謂的一種“元意識的機制”(meta-consciousmechanism)],它對意識的内容發生作用,但其本身卻不是有意識的。

當然,哈耶克還進一步指出了行動者在選擇遵循社會行爲規則方面的無知,儘管這種無知在性質上與上述的無知並無差異,但卻是哈耶克思想的研究者常常忽略的。我個人認爲,正是這種無知,更能説明哈耶克所言的上述第二種無知的“必然”性質,以及他所説的這種必然無知只能應對而無從克服的含義所在。哈耶克指出,

這些由前人逐渐形成的並構成其適應其所處之環境之措施中重要内容的“工具”,所含括的遠遠不止於物質性的器具。它們還存在於人們習慣於遵循但卻不知其就裏的大多數行爲方式中。它們由我們所謂的“傳統”(traditions)和“制度”(institutions)構成;人們之所以使用這些傳統和制度,乃是因為它們對他們而言是一種可資運用的工具:它們是累積性發展的産物,而絶不是任何個人心智設計的産物.一般而言,人不僅對於自己爲甚麽要使用某種形式之工具而不使用他種形式之工具是無知的,而且對於自己在多大程度上依賴於此一行動方式而不是他種行動方式亦是無知的。人對於其努力的成功在多大程度上决定於他所遵循的連他自己都没意識到的那種習慣,通常也是無知的。

顯而易見,哈耶克在這裏所言的“無知”還至少包括:(1)行動者對於自己爲甚麽要使用某種形式的工具是無知的;(2)行動者對於自己在多大程度上依賴於某一行動方式而不是他種行動方式亦是無知的。

需要强調的是,我之所以把哈耶克所言的上述第二種無知稱之爲“部分”無知,實是因為這種無知本身並不含括行動者在“知道如何”方面那一部分的知識;當然,這種無知在性質上與前述第一種關於事實的知識範圍的無知不同,因為它是一種人們在行動中只能加以應對而根本無從克服的無知。毋庸置疑,哈耶克透過把“默會知識”到“必然無知”等至關重要的概念引入到他的社會理論的建構過程之中以及從這一種知識出發對無知的“必然“性質的承認而對行動者在社會經濟活動中具有的無知狀態的性質的追究,又爲哈耶克真正確立他的社會理論奠定了基礎。我們可以將哈耶克關於行動者必然無知這一知識論命題的重要意義簡要分析如下。

首先,哈耶克從性質的角度對無知進行分疏釐定極爲重要,因為正是這一努力揭示出了哈耶克的社會理論所側重的關鍵之點:哈耶克所主要關注的顯然不是行動者關於事實知識範圍方面的那種“一般性無知”,因為在哈耶克看來,這種一般性無知並不會妨礙知道“如何”遵循社會行爲規則的行動者正常行事;相反,哈耶克所主要關注的毋寧是那種“必然的無知”,因為從表層邏輯上看,必然無知意味着知識絶不能爲行動者所獲致,而且如果知識不能被行動者所獲致,那麽它也就不可能被交流、傳播,並被用作行動者正常行動的指導。然而,正是在這裏,我個人以爲,里程碑似地標示着哈耶克在一九六○年以後對他前此設定的理論問題的轉换,亦即從試圖解答“行動者如何在‘知’的狀態下始動其行動和如何協調他們之間的行動進而維續社會秩序”的問題,向力圖回答“行動者如何可能在‘必然無知’的狀態下依舊開始其行動和如何協調他們之間的行動而維續社會秩序”的問題的轉换,正如哈耶克所明確强調的,

本書通篇貫穿着這様一個觀點,即儘管我們通常不會意識到這一點,但是增進自由的所有制度都是適應無知這個基本事實的産物,這種適應旨在應對機遇和或然之事象,而非確然之事。在人類事務中,我們無力達致這種確然性,亦正是基於此一原因,爲最佳地使用我們所擁有的知識,我們必须遵循那些爲經驗表明能在總體上産出最佳結果的規則,雖説我們並不知道在特定情勢下遵循這些規則會産生何種後果;

毋庸置疑,哈耶克關於行動者必然無知的原創性洞見還在另一方面更深刻地涉及到了哈耶克理論問題的拓深,因為它不僅關涉到行動者如何最佳運用各種“分立的個人知識”的問題,而且還探及了爲甚麽須由行動者個人運用以及行動者個人如何可能運用這些分立知識的原因,這個原因就是哈耶克所宣稱的所有行動者都具有的必然無知。

與此同時,哈耶克對“必然無知”性質的分析還深刻地揭示了行動者於“必然無知”意義上的知識的限度,而這種限度在最為根本的方面就表現爲這種意義上的知識所側重的乃是一種“知道如何”的知識,而非“知道那個”的知識。哈耶克經由確立“必然無知”的性質而達致的這種知識觀,一方面維續了這様一種可能性,即儘管“知道如何”這種知識的存在並不能消除行動者所具有的必然無知,但是行動者在存有這種必然無知的情形下依舊能夠憑靠這種知識而正常行動,因為一如上述,這種“知道如何”的默會知識能自然而然地引導個人行動者依循社會行爲規則正常行事;换言之,哈耶克主張的遵循社會行爲規則的行動者知道“如何”而非“那個”的觀點,實際上意味着承載着社會集合智慧的社會行爲規則在消除了行動者把握“那個”知識的必要性(即如果一個人“知道如何”,那麽他也就未必要“知道那個”)的情勢下依舊能促成行動者正常行事。

另一方面,哈耶克的這一努力還在根本的意義上致使他把從赖爾和博蘭尼那裏徵引來的“知道如何”的默會知識觀置於其社會理論的建構過程之中的首要地位,進而又使“實踐性知識首要性”的主張具有了實質性意義,正如尼列(J.C.Nyiri)所解釋的那様,這種知識成了“一種無法被分解爲某種命題性的知識(propositional sort)…,是一種所有知識立基於其上的基石”。

J. C. Nyiri(尼列),圖源:HUNFI。

其次,哈耶克立基於“無知”意義上的默會知識觀而引發的自生自發秩序問題的轉換,從另一個角度也反映出了費活(Steve Fleetwood)所尖鋭指出的哈耶克社會理論的“哲學立場”的轉換,其核心要點就在於那些原本爲行動者所“知”的社會行爲規則現在卻在性質上轉换成了獨立於這些行動者對它們的辩識或“知”而存在的規則;這裏需要强調的是,不僅行動者所遵循的社會行爲規則,而且由這些社會行爲規則所增進或促成的行動者的行動本身,也往往是他們本人所不知的。在這種情形下,如果行動者在語言上並不知道或不能恰當地概念化那些增進或促成他們正常行動的社會行爲規則,那麽顯而易見,社會就不能僅從行動者的觀念中综合出來,而這也就當然地導致了哈耶克對其理論研究對象的重構:原本根本不可能進入其研究對象的社會行爲規則,現在也就當然地成了其研究對象的最為重要的組成部分;换言之,如果社會並不能夠從極端主觀主義的角度被簡單地化約爲只是行動者“有意識”形成的觀念,那麽那些並非源出於行動者主體觀念的現象或結構也就當然被納入進了哈耶克社會理論必須探究的題域之中。

哈耶克經由一系列核心概念的變化而形成的在社會理論研究對象方面的改變,在很大程度上還只是一種運思的内在理路所引發的結果,因此在我看來,真正具有意義的是哈耶克於此一基礎之上所提出的認識社會自生自發秩序的又一個重要命題,即社會自生自發秩序不僅是由行動者與其他行動者發生互動形成的,而且更重要的還是由行動者與那些並不爲他們所知(“知道那個”的知識)但卻直接影響他們行動的社會行爲規則發生互動而構成的。哈耶克於一九六二年指出,“這些我們無力陳述的規則,不僅只支配我們的行動,而且還支配我們的認知,尤其是我們對其他人的行動的認知”,而恰恰是作為行動者的我們與這些規則間的互動關係構成了我們生活於其間的社會秩序的基礎性結構:

我們之所以...能夠成功地根據我們的計劃行事,是因為在大多數的時間中,我們文明社會中的成員都遵循一些並非有意構建的行爲模式,從而在他們的行動中表現出了某種常規性(regularity);這裏需要强調指出的是,這種行動的常規性並不是命令或强制的結果,甚至常常也不是有意識地遵循眾所周知的規則的結果,而是牢固確立的習慣和傳統所導致的結果。對這類慣例的普遍遵守,乃是我們生存於其間的世界得以有序的必要條件,也是我們在這個世界上得以生存的必要條件,儘管我們並不知道這些慣例的重要性,甚或對這些慣例的存在亦可能不具有很明確的意識。

哈耶克的此一洞見,顯然“有助於我們對於下述狀況獲致一種較爲真實的認識:在我們實現我們的知識所構設的目標這一有意識的努力與制度、傳統及習慣所具有的功用之間,存在着持續不断的互動”。簡而言之,一旦哈耶克認識到行動者在没有社會行爲規則框架的情形下無法採取任何社會行動,從而社會秩序也就無從型構,那麽他的關注重點就不再會是行動者個人及其觀念了,而變成了個人行動者與繁複的由歷史文化進化傳承下來的社會行爲規則相互動的綜合體,正如哈耶克本人所言,“一個群體中的整個行動秩序,遠不只是個人行動中可遵循的常規性的總和,而且也不能化約成這些常規性”,因為“對於整體之存在的至關重要的那些關係的存在,並不能由部分間的互動得到完全的説明,而只能由它們與個别部分和整體構成的那個外部世界之間的互動給出説明”。

此外,哈耶克通過把他關於行動者與社會行爲規則進行互動的命題成功地整合進了他的社會理論分析之中而發展出了另一個與此相關的重要命題,即人在本質上乃是一種遵循規則的動物,“人的社會生活,甚或社會動物的群體生活,之所以可能,乃是因為個體依照某些規則行事”。哈耶克的這個命題的關鍵之處,乃在於行動者在很大的程度上是通過遵循社會行爲規則而把握他們在社會經濟世界中的行事方式的,並且是通過這種方式而在與其他行動者的互動過程中維續和擴展社會秩序的,因為在哈耶克看來,遵循社會行爲規則,“把我們從這様一種麻煩中解救了出來,即在某些問題每次發生時都對它們進行思考的那種麻煩”,或者説社會行爲規則有助於把我們在特定情勢中所需要考慮的各種情勢縮略化,“因此,我們别無他擇,只有遵循那些我們往往不知道其存在之理由的規則,而且不論我們是否能夠確知在特定場合對這些規則的遵循所能達致的具體成就,我們亦只有遵循這些規則”。

與此相關的是,我們也可以説這一發展是哈耶克研究知識發現和傳播的機制方面的一個轉折點,因為這些規則超越了作為電信系統的價格體系所具有的作用:在哈耶克的社會理論中,這些社會行爲規則不僅能夠使行動者在擁有知識的時候交流或傳播這些知識,而且還能夠使他們在並不擁有必需的知識的時候應對無知,一如哈耶克所言,這些社會行爲規則乃是“社會的集合知識的體現”。更爲具體地説,如果一個行動者成功地遵循了一項社會行爲規則,那麽這個行動者就通過此項規則具有了實施某一行動的能力。一如前述,行動者因知道如何遵循社會行爲規則而消除了切實知道“那個”的必要性,進而也可能不會增加他關於“那個”的知識儲存,但是這裏的要害則在於這個行動者經由成功遵循社會行爲規則而成了一個具有更高技巧的操縱“如何”這種知識的行動者。

最後,當作為自生自發秩序基礎性結構的社會行爲規則在哈耶克那裏不再被化約爲行動者的觀念而成爲客觀實體這様一種洞見與行動者在“無知”觀的前設下以默會的方式知道這些社會行爲規則(亦即他們知道“如何”遵循這些規則)的觀點結合在一起時,顯而易見,哈耶克的社會理論在回答自生自發秩序如何創造和維續自身的方面也就獲得了我在<哈耶克的社會理論>一文中所討論的哈耶克對“行動結構”與“規則系統”的界分,並在此基礎上進一步確立了他所反覆强調的文化“進化與秩序的自發型構這一對孕生觀念”的重要意義,而其間有關社會行爲規則系統“文化進化”的深刻識見則更是爲他奠定一種新的解釋路徑提供了可能性,即這些社會行爲規則不僅引導着那些以默會的方式遵循它們但對爲甚麽遵循它們或對它們的“那個”並不知道的行動者如何採取行動,而且還在更深的層面上設定了社會秩序的自生自發性質,亦即通過行動者對他們所遵循的社會行爲規則的“文化進化”選擇而達致的自生自發進程;在這個進程中,作為社會行爲規則的“一些慣例一開始被採納是爲了其他的原因,甚或完全是出於偶然,以後這些慣例之所以得到維續,乃是因為它們使它們産生於其間的群體能夠勝過其他群體”。

鄧正來《哈耶克社會理論》書影,圖源:豆瓣讀書。

毋庸置疑,正是在對社會行爲規則這一系統的文化解釋過程中,哈耶克最終形成了他的社會理論中的另一個命題,即“相互競爭的傳統的自然選擇命題”(在這裏,“傳統”也就是本文前述的社會行爲或認知規則的整個複合體),一如他所指出的,自生自發社會的規則系統乃是“一個缓慢進化過程的産物,而在這個進化的過程中,更多的經驗和知識被納入它們之中,其程度遠遠超過了任何一個人能完全知道者”;在他看來,這些規則系統“乃是對一種事實上的常規性的調適,而對於這種常規性,我們一方面依賴於其上,但同時我們只是部分地知道它們,而且只要我們遵循這些規則,那麽我們就能對它們有信賴”,這是“因為它們有助於我們應對某些類型的情形”,而這即是哈耶克著名的關於社會行爲規則系統的“文化進化理論”。

.png)

一如我在開篇所交代的,本文設定的乃是一種對那些支配了哈耶克社會理論建構過程的核心概念進行爬梳和釐定以及對構成這些概念之間的轉换的邏輯脈絡加以審視的分析進路。依據此一進路並借助我認爲的哈耶克社會理論建構過程中的核心概念,本文對哈耶克從“分立的個人知識”經“知道如何”的默會知識再到“無知”概念的轉换過程進行了探究和分析,由此指出了哈耶克從“知”意義上的主觀知識向“無知”意義上的超驗知識觀的轉化——可以典型地表述爲從“觀念依赖”到“觀念決定”再轉向“必然無知”的發展過程,並在過程分析的基礎上揭示出了哈耶克爲回答那個關於個人自由與社會整體秩序間繁雜關係的“哈耶克終身問題“而展開的社會理論建構過程,揭示出了那些促成哈耶克實質性社會理論發生變化之背後的運思脈絡和那些爲人們熟視無睹的觀念所開放出來的各種理論問題,實際上也揭示出了哈耶克經由社會行爲規則進入社會理論研究的過程。

晚年哈耶克,圖源:鳳凰網。

顯而易見,對哈耶克自由主義社會理論這一繁複的發展過程的分析,使我們獲致了哈耶克社會理論中許多極具啓示意義的識見,然而我個人以爲,至此我們還是有必要對我的一個重要觀點做進一步的重申,即哈耶克的自由主義社會理論實際上是在不断的發展過程中豐富而形成的,因此我們絶不能用一個簡單的稱謂“標籤”來指稱哈耶克的社會理論。這個重要觀點的意義乃在於它從一個重要的方面爲我們認真反思漢語學界在當下公共話語建構的過程中徵用“哈耶克的社會理論”——包括其他西方重要學術理論——時所隱含的各自理論立場和意識形態擔當提供了一種“位置”的知識基礎,並使我們有可能進入世界性的知識生産結構之中反思我們進行知識生産的結構性規定因素。當然,這也可以轉换爲另外一個需要我們大家都以嚴肅態度進行追究的大問題,即我們所引進和援用的西方社會理論與我們所處的“位置”和我們的各自主張之間究竟存有何種關係,而這種關係又在多大的程度上左右或支配了我們對自己所引進和援用的各種理論的認識?

文字编辑:董怡、祁园珺

推送编辑:周丽敏、毛美琦

审核:孙飞宇、许方毅

文字节选自《社会理论学报》第二卷第一期(1999)。